Coflex治疗脊柱退行性疾病的那些事儿-腰椎棘突间动态固定专题之一

2016-04-06 文章来源:首都医科大学附属北京朝阳医院 海涌 我要说

编者按:

作为腰椎棘突间动态固定装置和技术的一种,Coflex自1994年问世至今,对于一些脊柱退行性病变的治疗取得较好的疗效。Coflex的适应证有哪些?循证医学证实的有效性如何?如何从生物力学角度了解其术式作用?其远期疗效和并发症如何?北京朝阳医院海涌教授团队将通过多方面的研究,为您一一解答。从今天开始,我们将在接下来的两个月内,在每周一为您解读一篇关于Coflex的过去、现状和未来的文章,敬请持续关注!

正文:

腰椎融合术自100多年前使用至今,已成为目前治疗腰椎退行性疾病的常规术式,该手术可有效缓解疼痛,并保持椎体的自然序列,临床疗效显著。但随着融合术的不断应用,发现也存在一些问题,如假关节形成、髂骨供骨区疼痛、腰椎运动丧失、内固定相关问题,以及随着时间推移高达20%-40%的相邻节段退变(adjacent segment degeneration, ASD)的发生。

为减少腰椎融合术后相邻节段退变的发生,避免翻修带来的费用和并发症增加等问题,20世纪70年代,有学者提出了棘突间非融合技术的概念,即利用腰椎非融合技术在稳定脊柱的同时,保留其部分运动功能并限制节段间异常活动,消除异常的应力传导,以避免邻近节段的代偿,理论上达到既能解决病变节段问题又能防止相邻节段退变发生的目的。

Coflex棘突间稳定系统就是在此理论基础上研发出的一类新型脊柱外科器械,一经问世就展示了广阔的应用前景。然而,该技术能否真正达到减少相邻节段退变的设计初衷?

生物力学研究证实,Coflex的U形顶端与硬脊膜的距离≤5mm时,其能在前屈、后伸、左右侧旋方向将部分失稳标本恢复到完整标本状态,在左右侧弯方向不能恢复部分失稳标本的稳定性;≥10mm时在6个方向均不能恢复部分失稳标本的稳定性。

同时发现,Coflex的U形顶端与硬脊膜的距离≤5mm时,上下邻近节段在前屈、后伸、左右侧弯和左右侧旋6个方向运动范围较完整状态无明显增加,该研究结果由北京朝阳医院骨科团队分别发表在2014年《中华外科杂志》和《中国脊柱脊髓杂志》。

北京朝阳医院通过临床还发现,Coflex加载一定的预负荷(术中适度撑开2-5mm),维持Coflex内置物受压状态,可以增加对固定节段后伸的限制,而对腰椎序列无明显影响,文章发表在2012年《脊柱外科杂志》。

Coflex“U”形中间体部和上下翼状结构,材料为钛合金。翼状结构用于固定上下棘突,中间体部的两边还有防滑齿,可防止其在棘突间滑动。

该装置绝对适应证是影像学检查证实为中度至重度椎管狭窄伴神经源性跛行和(或)根性症状分别位于1~2个节段;腰椎Ⅰ度滑脱等呈稳定状态下伴或不伴有腰背痛症状;腰椎管狭窄症经微创减压后用于维持手术节段稳定。相对适应证椎间盘巨大突出和融合相邻节段。

海涌主任团队进一步对临床应用进行了评估,两年以上随访研究结果显示Topping-off手术的近中期疗效较为满意,手术对于腰椎矢状面平衡有一定保护作用。相邻节段无退变发生,并且未发现术后临床疗效与矢状面平衡指标存在明显相关性,该结果在2014年《脊柱外科杂志》和2015年《中国脊柱脊髓杂志》上发表。

但这些都是国内回顾性随访研究,并非前瞻性研究,而且国外尚未有相关高质量文章发表,因此目前的研究结果只能说明融合联合棘突非融合技术初步的临床应用结果安全性良好,其中远期疗效和相关远期并发症还有待深入研究和探讨。

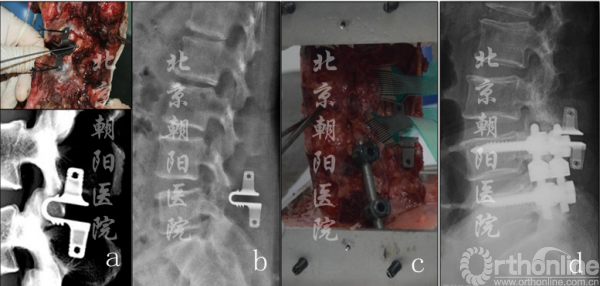

a. 生物力学证实Coflex的“U”顶端与硬脊膜的距离最佳位置≤5mm; b.Coflex临床上应用安全性和疗效可靠; c.生物力学证实Coflex在Topping-off技术中降低相邻节段的应力和活动度; d.Coflex在Topping-off技术的临床应用临床安全性和疗效可。

Coflex技术简单、安全,易于推广,但由于适应证选择不当或技术上的缺陷等原因,手术并发症并不少见,有报告称其手术翻修率高。2013年Spine杂志发表了一篇Coflex并发症的研究,美国21家医院进行的前瞻性随机对照研究,共215例患者随访时间至少2年,术后假体并发症13.5%(棘突骨折14%,再手术率10.7%)。

北京朝阳医院团队对2008年9月至2010年8月133例患者平均27.6个月随访,发现13例(9.8%)患者出现Coflex植入并发症,包括如下:术中棘突断裂而改行椎弓根螺钉内固定融合3例;术后复查或随访中发现棘突断裂者2例,其中再手术椎弓根螺钉内固定融合者1例,保守治疗者1例;术前手术节段存在退变性冠状面椎间滑移者4例,矢状面不稳定者1例,术后随访中发现Coflex假体位置上移者1例患者,均有明显的疼痛加重症状并经保守治疗;1例患者术中因Coflex假体植入节段错误而改行椎弓根螺钉内固定融合;1例术后不明原因症状加重行再手术Coflex假体取出及椎弓根螺钉内固定融合。

我们认为,Coflex不宜应用于骨质疏松、棘突间距过小及椎间冠状面滑移或矢状面不稳定的病例;而假体的选择、植入深度及加持固定的力量均应适度,对于出现症状但Coflex假体位置尚能维持者,可行保守治疗;但对于假体位置差、术中植入失败或不能耐受假体者,可行椎弓根螺钉加以补救及治疗,该文章2013年发表在了《Chinese Medical Journal》上。

同时北京朝阳医院对2007年9月至2015年7月共295例患者进行了随访,发现共16例(5.4%)患者术后再手术,其中单节段Coflex植入8例,Topping-off手术6例,其他联合手术两例;对原因进行了分析其中血肿4例、感染两例、术中减压不充分3例、螺钉松动神经根粘连1例、Coflex节段椎间盘突出3例、Coflex邻近节段退变2例、Coflex节段继发椎管狭窄合并其他节段椎管狭窄1例。

研究认为,Coflex内固定是安全的,术前适应证的选择及术中技术的精细的操作和合理的减压至关重要。因此,Coflex装置的应用和推广需要不断的去完善和严格手术适应证。

腰椎退行性疾病包括腰椎间盘源性疼痛、腰椎间盘突出症、腰椎失稳症、腰椎管狭窄症和腰椎滑脱症等,是脊柱退变进程中不同时期的病理表现。针对不同时期的病理特征和表现,采取阶梯化的手术治疗方案,才是获得临床良好疗效的关键。

腰椎非融合技术在腰椎退行性疾病的阶梯化治疗中的应用,可以有效的保留一定的腰椎活动、提供一定的稳定性,已经得到国内外学者公认的。

北京朝阳医院在Coflex的生物力学、临床应用上做了很多工作,证实Coflex了临床安全性和有效性,但是其是否确实有延缓或者预防ASD的作用,以及腰椎非融合技术所采用的材料和结构是否能满足脊柱长期动力内固定的需要,尚需要长期、大样本和多中心的随机对照研究等循证医学依据来证实。

海涌主任与2016年第二届Coflex高端学习班参会嘉宾合影

专家简介:

海涌

首都医科大学附属北京朝阳医院骨科主任

首都医科大学骨外科学系主任

首都医科大学附属北京朝阳医院骨科主任、主任医生、博士生导师

中国康复医学会脊柱脊髓专业委员会副主任委员

中国康复医学会脊柱脊髓专业委员会脊柱畸形、腰椎研究学组副组长

中国医促会脊柱疾病防治委员会副主任委员

中华医学会骨科学分会微创外科学组委员

中国医师协会骨科医师分会委员

北京医学会骨科分会副主任委员、脊柱学组副组长

北京医师协会骨科分会委员

中国骨与关节杂志副主编、中华外科杂志、中国脊柱脊髓等杂志编委

SRS、NASS、ISSLS、ISASS会员

The Spine Journal顾问编委

京公网安备11010502051256号

京公网安备11010502051256号